ブログで20万円以下を稼いでいます。

住民税の申告が必要と聞いたけどやり方を教えて!

このような疑問にお答えします!

- ブログで20万円以下を稼いだ時の住民税の申告方法

- 住民税申告書の記載例を紹介

- 副業をバレないようにする際の注意点を解説!

20万円以下の収入では、所得税の確定申告は不要でも

住民税の申告は必須です!

住民税の申告漏れは立派な脱税行為です!

正しい住民税の申告方法を学びましょう!

この記事を読めば、20万円以下の住民税申告方法がわかります。

【悩みが解決できる根拠】

◎実際に住民税申告した経験を基に記載!

◎市税事務所で確認した内容を記載!

さあ、住民税の申告をスムーズに終わらせて副業に専念しましょう!

1.ブログで20万円以下を稼いだ際の住民税の申告の流れについて

基本的な流れは以下の通りです。

- ①お住いの市区町村のホームページにて申告方法をチェック

各市区町村によって提出方法が異なるため申告方法を事前チェック

- ②申請に必要書類の準備

申告書に記載した内容の証明としての書類を準備

- ③期日までに申告書と必要書類の提出を行う

2月7日から3月17日までに申告

- ④振込を行う

申告後6月ほどで振込用紙が届くので期日までに振込実施

今回は私が住んでいる名古屋市を例に申告から支払いまでの流れを解説していきます。

①お住いの市区町村のホームページにて申告方法をチェック

住んでいる市区町村によって住民税の申告方法が異なる場合があるので、必ず自身が住民票を置いている市区町村のホームページ等で申告方法をチェックしましょう。

※検索方法は「お住いの市区町村名 住民税 申告」等でGoogle検索をかけると1番最初にヒットします。

具体例として、私が住んでいる名古屋市を例に申告方法をチェックしてみます。

Google検索にて「名古屋市 住民税 申告」で検索をかけた結果が以下の通りです。

上記検索で分かったことは以下の通りです。

つまり、2月7日から3月17日までに『市民税・県民税申告書』に必要事項を記載し、記載した内容の証明となる必要書類を同封し郵送または申告会場に提出すればOKということです。

※市民税・県民税と記載がありますが、住民税の事なので安心して下さい

調べても分からないことは遠慮せずお問い合わせ先に連絡してみましょう!

親切丁寧に教えてくれますよ!

②申請に必要書類の準備

申請に必要な書類は以下の通りです。

- 給与所得・・・給与所得の源泉徴収票

- 年金所得・・・公的年金等の源泉徴収票

- その他の所得・・・収入金額や必要経費がわかる書類

- 社会保険料控除・・・控除証明書など

- 小規模企業共済等掛金控除・・・支払った掛金額の証明書

- 生命保険料控除・・・生命保険料控除証明書など

- 地震保険料控除・・・地震保険料控除証明書など

- 障害者控除・・・障害の種別や等級(程度)のわかる手帳、障害者控除対象者認定書

- 勤労学生控除・・・学生証など

- 雑損控除・・・災害による損失や補塡の金額がわかるものなど

- 医療費控除・・・医療費控除の明細書(医療保険者等から交付された医療費通知を利用して記載した場合は、その通知書を添付)またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書

- 寄附金税額控除・・・寄附金の受領証や特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書など

その他、申請時に必要な書類な物をチェックする場合は、各自治体のホームページをご確認下さい。

因みに、名古屋市在住の方が住民税申告時に必要な物のリストはこちらのページの通りです。

ここでは、上記書類のうち入手方法等で悩む7点について解説していきます。

- 市民税・県民税申告書(お住いの市区町村のホームページ等で入手可能)

- 本業の源泉徴収票

- 副業収入の確定支払い通知書(収入が分かる物)

- 副業での必要経費(請求書等)

- 各種控除申請に必要な書類(医療費控除)

- 寄付金控除証明書類(ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付した方のみ)

- 本人確認書類

住民税の支払いは、去年度分の入手金を基に算出されるため昨年度の1月1日~12月31日までの収入と控除額が分かる書類を準備しましょう。

以下より、詳細を確認していきます。

①市民税・県民税申告書

お住いの市区町村のホームページ等で入手可能です。

Google検索の場合「お住いの市区町村名 住民税 申告方法」で検索をするとヒットします。

※名古屋市を例に挙げるとこちらのページにてダウンロード可能です。

一見すると「ややこしくて書き方が全く分からない…」と思ってしまうかもしれませんが、投げ出したくなる気持ちをひとまず押さえ、ひとまずダウンロードまたは原本を入手しておきます。

②本業の源泉徴収票

源泉徴収票の入手方法は会社によって異なるので、分からない場合は社内規定や人事部等に相談して入手しましょう。

③副業収入の確定支払い通知書(収入が分かる物)

副業収入の証明となる書類を集めましょう。

ブログ収入の場合、主な収入源は『アフィリエイトASP』『Googleアドセンス』等だと思いますのでこちらの2つを例にして支払い通知書を集めてみましょう。

アフィリエイトASPの1つである『もしもアフィリエイト』では「ログイン⇒トップページ⇒売上レポート⇒振込レポート⇒表示期間を昨年度に設定」することで通知書を月ごとにダウンロードすることが可能です。

Googleアドセンスの場合は「ログイン⇒トップページ⇒支払い情報」から確認が可能ですが、累計8000円以上の売り上げが無い場合は支払い確定しないため、まだ売り上げが8000円未満で支払い確定してない駆け出しブロガーは昨年度の売り上げとして計上しなくてOKです。

④副業での必要経費(請求書等)

ブロガーの必要経費として認められるのは以下の通りです。

- 電気代

- 通信費

- パソコン代

- 交通費

- 交際費

- 電話代

必要経費の詳細は以下のページをチェックしてみましょう!

ブロガーの必要経費は意外とグレーな部分が多いですが、ブログ記載に欠かせない経費がある場合は必ず申請しておきましょう。

私の場合、ブログ記載で必要なツールである「ラッコキーワード」「レンタルサーバー代」のみを必要経費として計上しました。

以下より、私が必要経費として申請に用いた「ラッコキーワード」と「レンタルサーバー代」の請求書の出し方を例に紹介していきます。

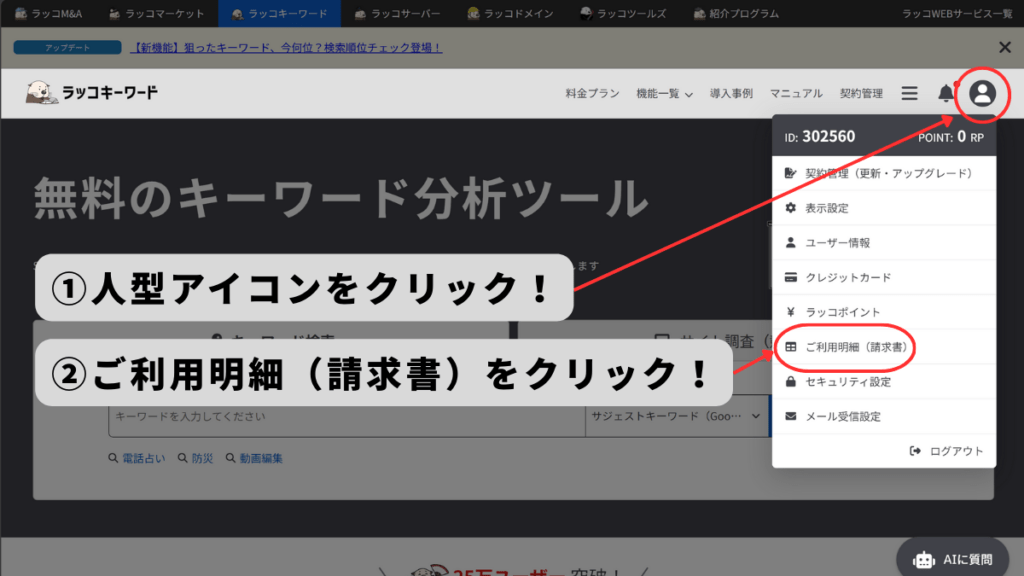

●ラッコキーワードの請求書の出し方

①ラッコキーワードにログイン後、右上の人型アイコンをクリックすると「ご利用明細(請求書)のタブがあるのでクリックします。

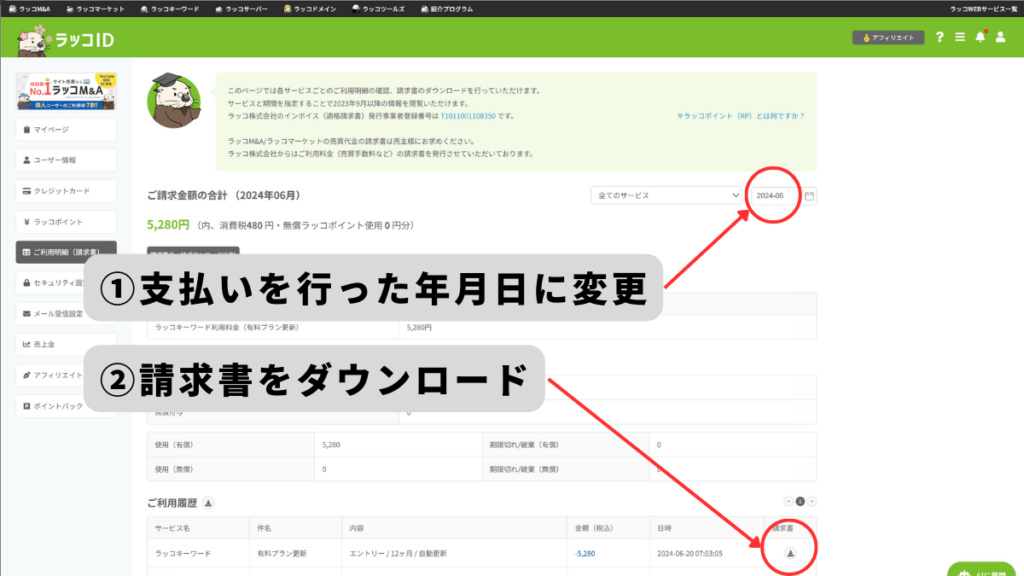

②私の場合「エントリー / 12ヶ月 / 自動更新」のプランのため、去年度に支払った月を選択すると請求書をダウンロードできるボタンが出現しますのでそこをクリックし印刷すればOKです。

次に、レンタルサーバー代の請求書の出し方を確認してみましょう。

●レンタルサーバー代の請求書の出し方

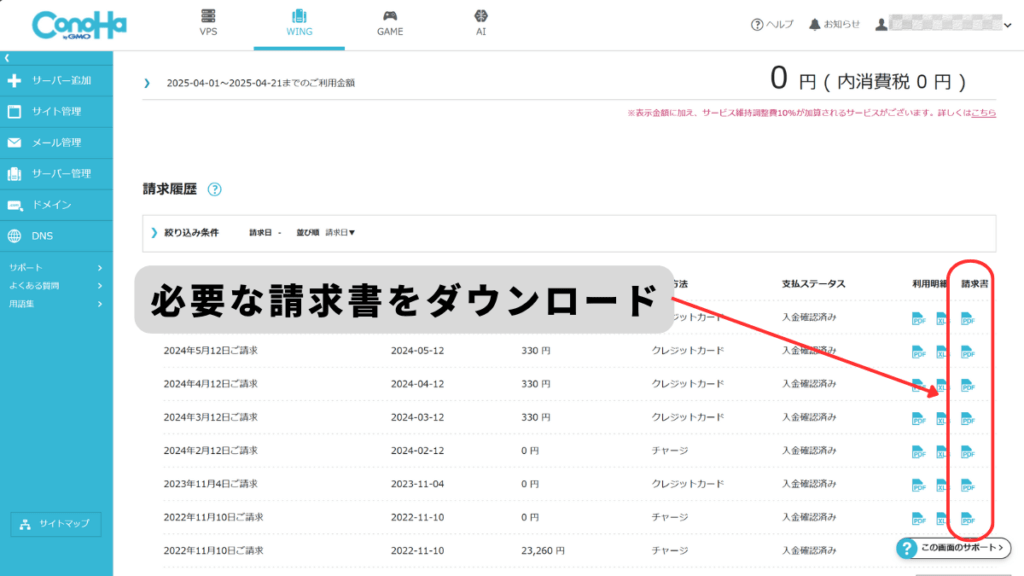

私の場合、レンタルサーバーは「ConoHa WING」を利用しておりますので「ConoHa WING」の請求書の出し方を例に紹介していきます。

①ログイン後、右上の人型アイコンをクリックする。

②去年度の請求書をすべてダウンロードし印刷すればOK

たったこれだけです。

請求書は「市民税・県民税申告書」の申告内容が正しいことを証明するための重要書類のため、必ず用意しておきましょう。

⑤各種控除申請に必要な書類(医療費控除)

医療費控除等の申請に用いた明細書がある場合は必ず用意しておきましょう。

⑥寄付金控除証明書類(ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄付した方のみ)

近年ではふるさと納税を行っている方も多いかと思われます。

ふるさと納税を行っている方は納税証明書(受領書)を控えておきましょう。

ここで注意が必要です。

副業収入があり住民税を別に申告する方は、ワンストップ特例制度を利用できません。

万が一ワンストップ特例制度を利用していた場合でも、ワンストップ特例制度の申請は無効になり、住民税申告時の申請内容が適応されるので寄付金控除は変わらず受けられますのでご安心下さい。

~著者の失敗談~

私自身も「副業で20万円以下の収入が無ければ確定申告も不要なため、ワンストップ特例制度が利用できるので問題ない!」と勘違いしていました。

実際に市税事務所に住民税を申告しに行くと、担当者から「20万円以上の収入の有無に関わらず、確定申告する方と同様に、住民税申告をする方は同様にワンストップ特例制度は利用できないですよ!」と言われて焦りました。

しかし、担当者から「こちらにワンストップ特例制度を利用した記録がありますので、ワンストップ特例制度の申請内容は破棄し、再度こちらで寄付金控除の申請をし直しますね。」と言われて一安心。

つまり、万が一ワンストップ特例制度の後に住民税の申告をしてしまった場合でも、問題なく寄付金控除は受けられます。

次回以降にふるさと納税を行う際はワンストップ特例制度を利用せず、寄付を証明する受領書を持参のもと住民税の申告を行うように気を付けた方が良さそうです。

⑦本人確認書類

住民税申告時に認められる本人確認証またはその写しとして認められるのは以下の通りです。

- 運転免許証

- パスポート

- マイナンバー

- 健康保険証

必ず本人である証明証が必要です。

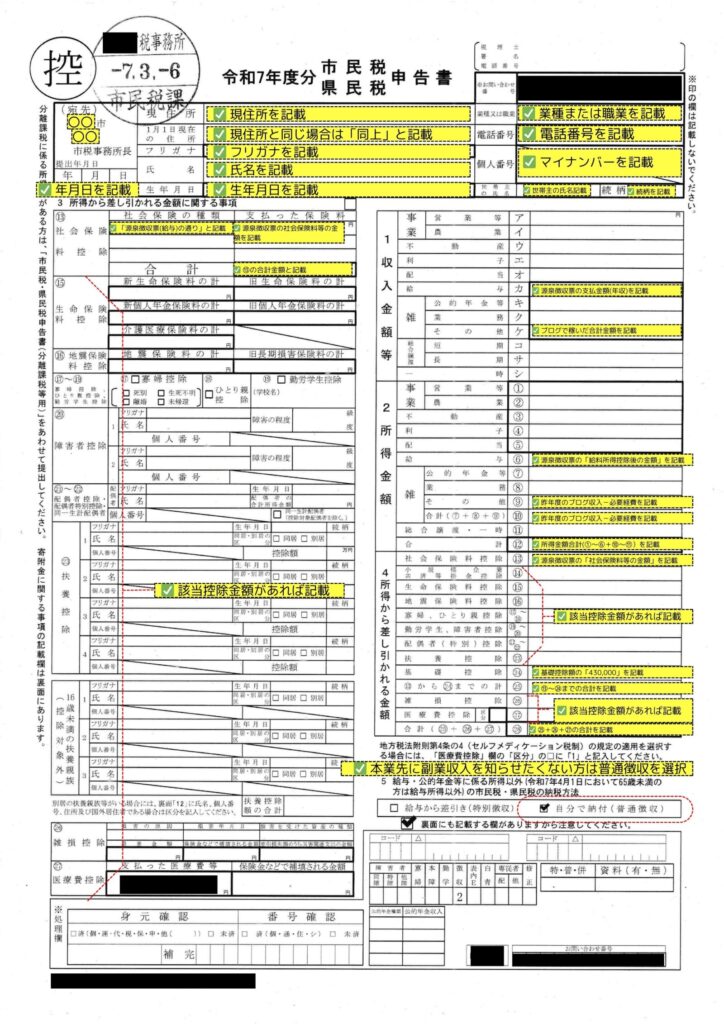

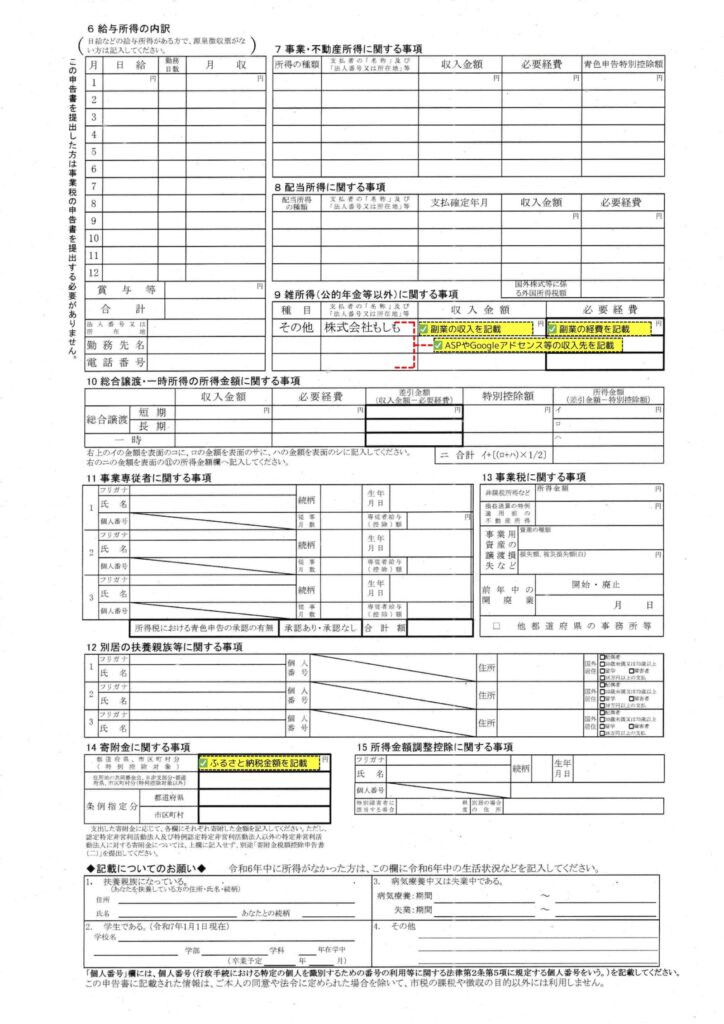

2.住民税申告書の記載例を紹介

実際に私が記載した名古屋市の令和7年度分の住民税申告書の記載例を紹介します。

様式は各市区町村で異なりますが、基本的に記載する内容はさほど変わらないので参考までに確認してみましょう。

※あくまで私が記載して申請が通ったものです。控除の種類や収入種別等で追加で記載する箇所があるので必ずお住いの税理事務に記載方法を確認しましょう!

●表面

※1左下の㉗で記載した医療費控除(支払った医療費当)は実際に医療費として支払った医療費総額を記載します。一方、右下の医療控除は医療費として控除される金額を記載します。

医療費控除金額の計算方法は次の通りです。

- 年収200万円以上の方『医療費総額-10万円』

- 年収200万円以下の方『医療費総額-所得金額の5%』

年間(1月~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。 控除できる金額の上限は200万円となります。

●裏面

収入と控除に関わる書類を基に、住民税申告書の該当箇所に記載していけばOKです。

- 給与所得・・・給与所得の源泉徴収票

- 年金所得・・・公的年金等の源泉徴収票

- その他の所得・・・収入金額や必要経費がわかる書類

- 社会保険料控除・・・控除証明書など

- 小規模企業共済等掛金控除・・・支払った掛金額の証明書

- 生命保険料控除・・・生命保険料控除証明書など

- 地震保険料控除・・・地震保険料控除証明書など

- 障害者控除・・・障害の種別や等級(程度)のわかる手帳、障害者控除対象者認定書

- 勤労学生控除・・・学生証など

- 雑損控除・・・災害による損失や補塡の金額がわかるものなど

- 医療費控除・・・医療費控除の明細書(医療保険者等から交付された医療費通知を利用して記載した場合は、その通知書を添付)またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書

- 寄附金税額控除・・・寄附金の受領証や特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書など

~著者の失敗談~

私が初めて申請した時は、申請書の記載事項に誤りがありましたが、市税事務所の担当者がその場でサクッと修正してくれました。

分からないところは無理に記載せず、各種証明書や受領書を持っていき市税事務所に確認した方が良さそうです。

一度記載事項を確認すれば要領は掴めるので、次回は申請書を記載し各種必要書類を郵送で申告してみようと思います。

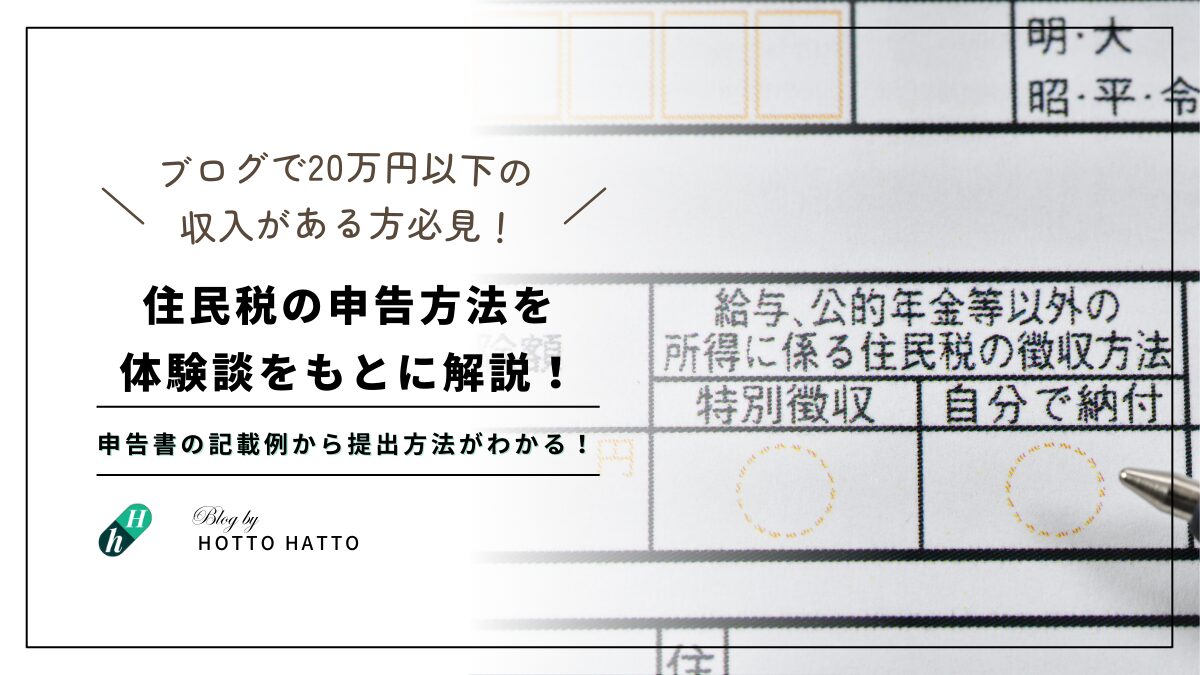

3.副業をバレないようにする際の注意点を解説!

確定申告と同様に住民税の納税方法にも特別徴収と普通徴収があります。

- 特別徴収:給与から差引き

- 普通徴収:自分で納付

住民税を本業先が天引きする「特別徴収」は、上記の通り副業によって所得が増えたことが会社にバレてしまいます。

なぜなら、住民税は昨年の所得金額に応じて「所得割」と定額で課される「均等割」で算定されるため、本業の所得の割合以上に住民税の支払いがあると

この人、給料所得の割に住民税の支払い多くね?

さては本業以外に所得があるな!!

といったような形で本業先に本業以外での所得があることが数値でバレます。

そのような事態を防ぐためにも

住民税を自分自身で納付する「普通徴収」を選択することによって、自治体によっては自身で副業分の住民税を納めることが可能です。

※本業の住民税は変わらずに給与から天引き(特別徴収)されます。

多くの自治体では特別徴収を推進していますので、必ずお住まいの自治体が普通徴収ができるとは限らない点には注意が必要です!

4.うっかり住民税の申告を忘れた場合どうなるの?

住民税の申告漏れをした場合、以下のペナルティが課せられる恐れがあります。

- 無申告加算税

- 延滞税

- 重加算税

- 刑事罰

詳しくは以下のページをご覧ください。

~著者の失敗談~

住民税の申告漏れではないですが、私もうっかり住民税の支払いが遅れてしまったことがあります…。

住民税の支払いは年4回あるのですが、2回目の期日を2週間ほど過ぎており、郵便ポストを見ると督促状が届いており青ざめました。

そこで、慌ててお問い合わせ先に連絡を取りましたが、幸いにもネットに記載されているようなペナルティは課せられず「早めに納税してくれれば問題ないですよ~。」と言われ拍子抜けした経験があります。

期日を大幅に遅れたり悪質ではない場合は上記のような私のような対応になるのかもしれませんが、絶対とは言い切れません。

過ちに気づいた時点で、各自治体に報告連絡相談が必須と言えるでしょう。

納税の正しい知識を持ち、期日を守ることが大原則です!

まとめ:納税の正しい知識を持って安心の副業ライフを送ろう!

今回紹介した住民税の納税方法を理解すれば、誰でも簡単に住民税の申請が出来るはずです!

最後に、今回の内容をおさらいしましょう!

- ①お住いの市区町村のホームページにて申告方法をチェック

各市区町村によって提出方法が異なるため申告方法を事前チェック

- ②申請に必要書類の準備

申告書に記載した内容の証明としての書類を準備

- ③期日までに申告書と必要書類の提出を行う

2月7日から3月17日までに申告

- ④振込を行う

申告後6月ほどで振込用紙が届くので期日までに振込実施

- 給与所得・・・給与所得の源泉徴収票

- 年金所得・・・公的年金等の源泉徴収票

- その他の所得・・・収入金額や必要経費がわかる書類

- 社会保険料控除・・・控除証明書など

- 小規模企業共済等掛金控除・・・支払った掛金額の証明書

- 生命保険料控除・・・生命保険料控除証明書など

- 地震保険料控除・・・地震保険料控除証明書など

- 障害者控除・・・障害の種別や等級(程度)のわかる手帳、障害者控除対象者認定書

- 勤労学生控除・・・学生証など

- 雑損控除・・・災害による損失や補塡の金額がわかるものなど

- 医療費控除・・・医療費控除の明細書(医療保険者等から交付された医療費通知を利用して記載した場合は、その通知書を添付)またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の明細書

- 寄附金税額控除・・・寄附金の受領証や特定事業者が発行する寄附金控除に関する証明書など

正しく納税を行って副業に集中しよう!

コメント